只需輕輕一點,與您一起見證數慧時空成長的每一步!

數據來源:數慧云腦

2022-10-28

2022-10-28

635

635

民以食為天,我國始終將糧食安全作為治國理政的頭等大事。過去十年間,我國糧食產能穩定提升,產量連續七年穩定在1.3萬億斤以上,十年再上一個千億斤新臺階,這其中耕地的貢獻功不可沒。

然而,耕地的資源約束也越來越明顯,糧食種植面積擴大的空間越來越小。對標糧食安全的硬要求,耕地保護和利用問題值得高度關注。

我們在上一期文章北京數慧遙感+:耕地“非農化”衛星遙感監測解決方案中,探索了遏制耕地“非農化”的工作方案。今天,我們接著來看看耕地“非糧化”衛星遙感監測解決方案。

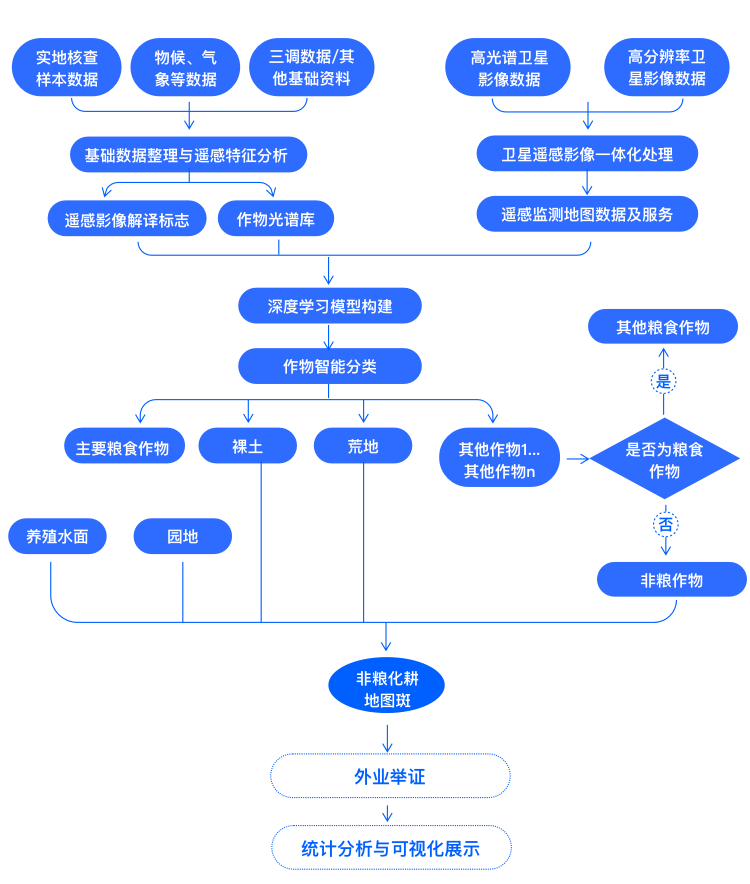

北京數慧基于深厚的深度學習、圖像識別技術應用經驗和多年的自然資源行業業務積累,建立業務驅動的技術研發模式,充分利用多光譜、高光譜等多源、長序列衛星遙感影像及自然資源調查監測成果,在計算機智能識別與提取算法支撐下,開展“非糧化”用地遙感監測。

“非糧化”主要將三調耕地數據范圍內未發生用地類型變化區域與永久基本農田矢量數據進行套合,以序列高分辨率衛星影像為主要數據源,并根據實際情況以高光譜衛星影像、航空影像為輔助,開展種植作物智能提取與分類工作,并對比分析得到初步“非糧化”成果。再經過人機交互復核,外業核查驗證,得到最終“非糧化”成果,為管控耕地“非糧化”,嚴格保障耕地數量底線和糧食播種面積提供數據支撐。

主要涉及光學衛星影像數據處理、高光譜影像數據處理及無人機影像數據處理。根據監測區域及監測周期等需求,自動化統籌獲取無云覆蓋、影像清晰、反差適中的遙感影像數據,通過構建全工序、自動化、集群化的遙感數據生產框架,實現全流程、自動化的影像協同生產。通過將經驗知識化,知識工藝化,實現了正射校正、幾何校正、輻射定標、大氣校正、影像融合、鑲嵌、裁切等流程的一鍵處理,高效支撐“非糧化”遙感監測底圖數據生產。

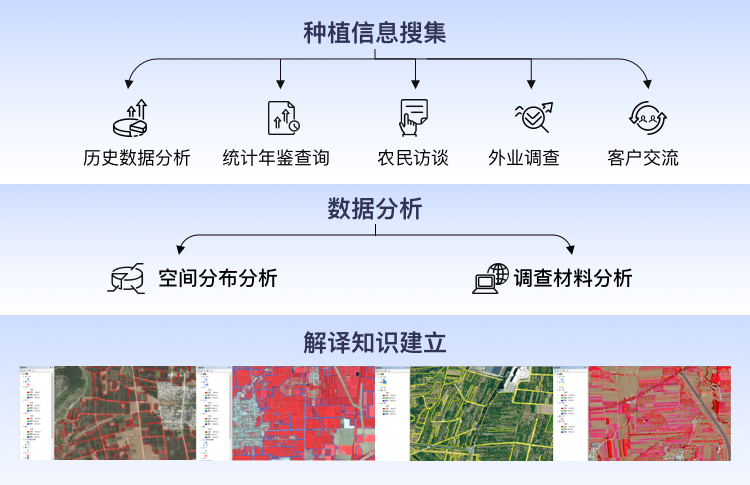

1、解譯知識庫建立

主要對監測區域內種植的小麥、水稻、土豆、大豆、紅薯等糧食作物進行智能提取。

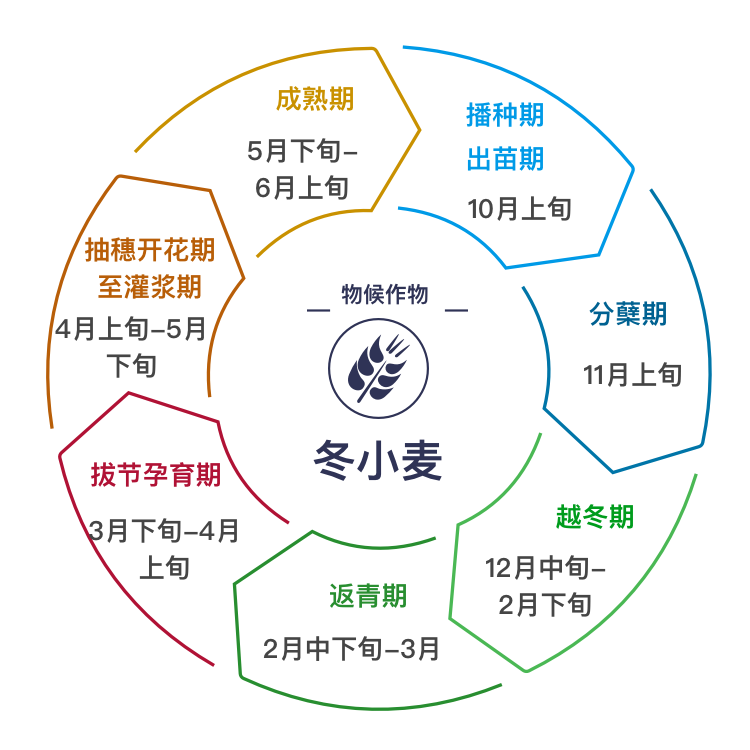

以冬小麥為例,冬小麥的生長周期一般在220-270天。小麥的生長規律一般可以劃分為12個生育時期,即播種期、出苗期、分蘗期、越冬期、返青期、起身期、拔節期、孕穗期、抽穗期、開花期、灌漿期、成熟期。

不同地區冬小麥物候期會有所差異,比如山東地區的冬小麥物候期如下:

監測方法:選用“返青期”和“灌漿期”2期遙感影像。這2個時相小麥生長旺盛,植被覆蓋率最高,對應光譜特征指數高。利用非監督分類、決策樹分類法,得到冬小麥的分布及種植面積。

(四)永久基本農田非糧作物遙感監測

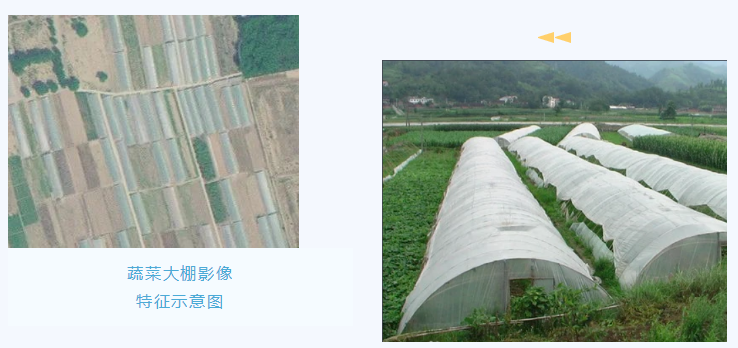

針對占用永久基本農田種植苗木花卉草皮、水果茶葉等多年生經濟作物,以及閑置、荒蕪永久基本農田,甚至挖塘養殖水產等“非糧化”行為,對監測區域內的棉花、藥材、煙草、果樹、蔬菜大棚等非糧作物及種植類農業設施,撂荒地和非法取土,以及畜禽養殖和水產養殖設施等進行影像智能提取和分類。

以蔬菜大棚為例,基于知識分類法,結合遙感影像的光譜特征、空間結構特征、地物分布規律以及先驗知識,通過深度學習技術構建蔬菜大棚模型,實現對蔬菜大棚空間分布范圍以及動態變化信息的智能提取。

對于系統自動提取的變化圖斑,采取全面審查和交叉審查相結合的方式進行審核,確保數據的質量。重點對圖斑提取不準、圖斑屬性判讀、圖斑遺漏、圖斑拓撲錯誤等問題進行審核修訂。

對于內業判讀為疑似、屬性分類模糊的變化圖斑,采用外業現場調查與航拍相結合的方法,進行實地核查驗證。內業人員根據實地核查結果,對解譯過程中漏判的要素類型進行補充,對錯判、誤判的屬性類型進行修改。

在耕地“非糧化”分類數據提取時,按照數據采集要求對數據進行質量檢查控制,包括空間參考系、邏輯一致性、拓撲一致性、解譯精度指標等內容。

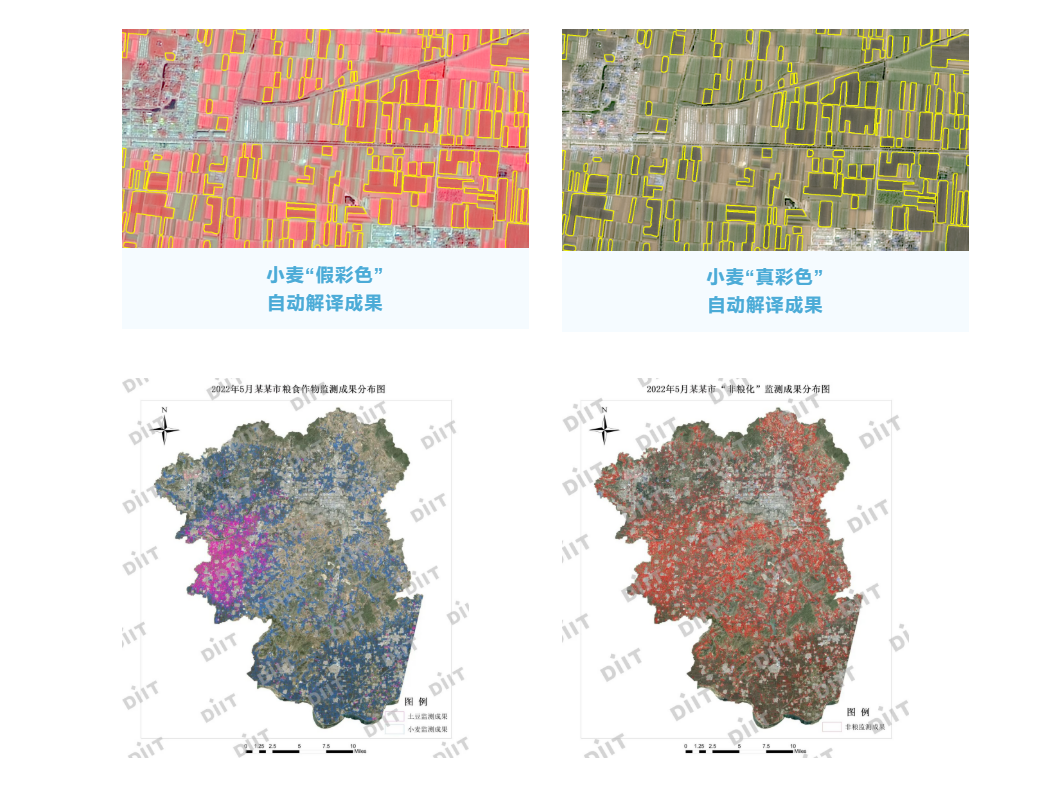

部分“非糧化”成果展示: